2022.09.22

「料理研究会」粟麓フェスに向けた試食会開催

写真部活・サークル

「料理研究会」粟麓フェスに向けた試食会開催

10月2日(日)に開催される粟麓フェスに向けた試食会を、七谷地区のお母さん達と一緒に様々な調理方法を試しながら行いました。七谷地区のお母さん達は、味つけの基本である「さしすせそ」から、車麩の煮つけ方など細かな部分まで教えてくださいました。学生達は、今回教えてもらった調理方法や味を覚えてイベント当日に向けて日々準備を進めております。

2022.09.22

2022.09.22

2022.09.20

竹の新アートプロジェクト

写真

竹の新アートプロジェクト

10月1日から10月30日の期間、田上町内7か所(椿寿荘、道の駅たがみ、竹林(原ヶ崎運動公園広場脇)、湯田上温泉)を会場に田上の竹を使ったアートプロジェクト「たがみバンブーブー2022」が開催されます。そのプロジェクトに本学学生も参加しており、SNSを使ったプロモーションの提案や実施を行っています。

今回は、完成したポスターを持って、大学をはじめ町内をまわりInstagramの紹介を行っておりました!今後は、TikTokも行っていくとの事でしたので、ぜひご覧ください!

今回は、完成したポスターを持って、大学をはじめ町内をまわりInstagramの紹介を行っておりました!今後は、TikTokも行っていくとの事でしたので、ぜひご覧ください!

2022.09.13

料理研究会と七谷地区のお母さんたちと交流してきました。

写真部活・サークル

料理研究会と七谷地区のお母さんたちと交流してきました。

料理研究会と七谷地区のお母さんたちと交流してきました。

本日は、七谷地区のお母さんたちに、七谷地区の伝統料理である刈り上げ膳と車麩についてお話をきいてきました。刈り上げ膳とは、お米の収穫が終わりその時期に振る舞う料理であることのこと。車麩に関しては、七谷地区で昔から食べられている食材で、一度煮たものを冷ましてから、再度煮ることにより、柔らかく味もしっかりとつけられるなどの料理のコツも教えて頂きました。料理研究会の学生達は入念にメモをとり、次回は実際に料理を作ってみるとの事でした!

本日は、七谷地区のお母さんたちに、七谷地区の伝統料理である刈り上げ膳と車麩についてお話をきいてきました。刈り上げ膳とは、お米の収穫が終わりその時期に振る舞う料理であることのこと。車麩に関しては、七谷地区で昔から食べられている食材で、一度煮たものを冷ましてから、再度煮ることにより、柔らかく味もしっかりとつけられるなどの料理のコツも教えて頂きました。料理研究会の学生達は入念にメモをとり、次回は実際に料理を作ってみるとの事でした!

2022.09.12

国産マカロニ発祥の地 加茂市の名物『マカロニチップス』の販売を行いました

写真ゼミ・講義

国産マカロニ発祥の地 加茂市の名物『マカロニチップス』の販売を行いました

新潟経営大学のゼミ活動のひとつとして、「国産マカロニ発祥の地 加茂市」のご当地グルメ、マカロニチップスを広める活動を展開しています。その一環として県内各所においてマカロニチップスの販売を行っております。9月4日(日)には沼垂テラス朝市へと出店し、試食ができないという状況ではありましたが、目標間近というところまで健闘しました(写真はは9月4日の出展の様子です)。また9月10日(土)には三条マルシェ(四日市)へと出店しました。今後も各所にて出店する予定です。新潟経営大学の学生考案の『限定 ガーリックバター味』も販売いたしますので見かけたら是非お立ち寄りください。出店等に関して引き続きSNS等にて発信いたします!

2022.09.08

伊部ゼミ(加茂ヒマワリスプロジェクト2022)主催、ひまわり夕暮れコンサート2022を開催しました

写真行事

伊部ゼミ(加茂ヒマワリスプロジェクト2022)主催、ひまわり夕暮れコンサート2022を開催しました

加茂ヒマワリスプロジェクトでは、2022年8月26日(金)に「加茂ヒマワリスプロジェクト夏イベント 笛人本宮宏美 ひまわり夕暮れコンサート2022」を行いました。今年はひまわりが大きく成長し、コンサート当日には綺麗に咲かせることが出来ました。しかし、前日までの雨で畑のコンディションが悪かったため、ガレージ内でのコンサートとなりました。

また、今年は去年できなかった分、ゼミ生でアイディアを出し合いより良いコンサートにできたと思います。ひまわりが枯れて、種ができたら、取れた種の一部を加茂山公園内にあるリス園のリスの餌にしてもらおうと考えております。今後も新型コロナウイルス対策を徹底して行い、地域の方々と交流できるイベントを行っていきますので宜しくお願いします

なお、本コンサートの様子は新潟日報9月2日朝刊15面に掲載されていますので、是非ご覧ください。

文:鈴木 孝昌(伊部ゼミ3年生)

写真:のこし屋たかはし さん

また、今年は去年できなかった分、ゼミ生でアイディアを出し合いより良いコンサートにできたと思います。ひまわりが枯れて、種ができたら、取れた種の一部を加茂山公園内にあるリス園のリスの餌にしてもらおうと考えております。今後も新型コロナウイルス対策を徹底して行い、地域の方々と交流できるイベントを行っていきますので宜しくお願いします

なお、本コンサートの様子は新潟日報9月2日朝刊15面に掲載されていますので、是非ご覧ください。

文:鈴木 孝昌(伊部ゼミ3年生)

写真:のこし屋たかはし さん

2022.09.08

料理研究会が粟麓フェスに向けた打ち合わせを行いました

写真部活・サークル

料理研究会が粟麓フェスに向けた打ち合わせを行いました

本日は七谷地区の春日様をお招きして10月2日に開催予定の”粟麓フェス”での出店についての打ち合わせを行い、当日の段取りだけでなく、地元の食材や料理方法まで細やかにご教授いただきました。

また、今回の打ち合わせでは、更に色々な方から伝統を学ぶべく、新たな勉強のために今後も引き続き七谷地区との打ち合わせも決定いたしました。

本学の料理研究会は、発足したばかりではありますが、様々な活動をこれから展開していく予定です。料理研究会として、更に深い理解を得て、伝統の継承と発展に向け頑張ってもらいたいと思います!!引き続き取材を重ね、速報をお伝えいたします!

また、今回の打ち合わせでは、更に色々な方から伝統を学ぶべく、新たな勉強のために今後も引き続き七谷地区との打ち合わせも決定いたしました。

本学の料理研究会は、発足したばかりではありますが、様々な活動をこれから展開していく予定です。料理研究会として、更に深い理解を得て、伝統の継承と発展に向け頑張ってもらいたいと思います!!引き続き取材を重ね、速報をお伝えいたします!

2022.08.31

本学の学生が卒業した母校を訪問しました!

写真講演会

本学の学生が卒業した母校を訪問しました!

帝京長岡高等学校を卒業し、新潟経営大学に入学した、1年生の遠山さん、星野さんが母校を訪問しました。今回は母校の在学生に大学進学についてのアドバイスを行うための訪問でした。『現在の大学を選択した理由』や『大学と高校 何が大きく違うか』などについて話をしました。

大人数の前で話すのが初めて、という2名の学生でしたが、緊張しながらも、高校生に向けてしっかりメッセージを届けることができていたのではないかと思います。

大人数の前で話すのが初めて、という2名の学生でしたが、緊張しながらも、高校生に向けてしっかりメッセージを届けることができていたのではないかと思います。

2022.08.30

経営情報学部 中島ゼミ「大河津分水サンクスフェスタ」イベントで活躍しました

写真ゼミ・講義

経営情報学部 中島ゼミ「大河津分水サンクスフェスタ」イベントで活躍しました

2022年8月27日(土)、燕市にある大河津分水通水100周年を祝うイベント「大河津分水サンクスフェスタ―百歳おたんじょう会」が現地で開催されました。

このイベントは、信濃川の洪水を海に流し続け、越後平野を水害から守ってきた大河津分水が通水100年を迎えるこの機会に、信濃川の豊かな恵みに感謝し、先人の偉業を讃えると共に、大河津分水が地域の皆様により深く理解され、未来につながることを願って開催されてきた100周年記念事業のフィナーレを飾るものです。

燕市、国土交通省信濃川河川事務所、つばめ若者会議、Love River Net と協働しこのイベントを主催した本学の経営情報学部 中島ゼミは、ステージプログラムや体験型アトラクション、ツバメルシェの出店に携わりました。

ステージイベントでは、学生の企画による、メイド・イン・ツバメの賞品獲得を目指して来場者が参加する「大河津分水〇☓クイズ大会」のMCで会場を盛り上げるとともに、体験型アトラクションでは、昨夏に作成した大河津神社とミッションウォークを絡めた絵馬づくりのワークショップを行い、これには家族連れやカップルなどが参加し、思い思いの願い事を絵馬に刻み飾り付けました。また、ツバメルシェでの出店では、映える商品としてオリジナル記念カクテル「大河飛燕」を、また、中島ゼミおなじみのマカロニチップスを販売しました。

どのアトラクションも盛況で、中島ゼミ11名の学生は、昨年度から企画準備を進めてきただけに、大きな達成感と充実感を得たようです。前に踏みだす力、考え抜く力、協働して課題解決を図る力など、社会人としての成長につながる貴重な学びの経験となりました。

ゼミ代表の前山和輝さん(経営情報学科4年生)は、「ミッションウォークではクイズ内容を子供たちの目線でも楽しめるように作成するなど苦労もありましたが、今回の企画・運営を通して学んだことを社会人生活に活かしていきたいと思います」と感想を語ってくれました。

このイベントは、信濃川の洪水を海に流し続け、越後平野を水害から守ってきた大河津分水が通水100年を迎えるこの機会に、信濃川の豊かな恵みに感謝し、先人の偉業を讃えると共に、大河津分水が地域の皆様により深く理解され、未来につながることを願って開催されてきた100周年記念事業のフィナーレを飾るものです。

燕市、国土交通省信濃川河川事務所、つばめ若者会議、Love River Net と協働しこのイベントを主催した本学の経営情報学部 中島ゼミは、ステージプログラムや体験型アトラクション、ツバメルシェの出店に携わりました。

ステージイベントでは、学生の企画による、メイド・イン・ツバメの賞品獲得を目指して来場者が参加する「大河津分水〇☓クイズ大会」のMCで会場を盛り上げるとともに、体験型アトラクションでは、昨夏に作成した大河津神社とミッションウォークを絡めた絵馬づくりのワークショップを行い、これには家族連れやカップルなどが参加し、思い思いの願い事を絵馬に刻み飾り付けました。また、ツバメルシェでの出店では、映える商品としてオリジナル記念カクテル「大河飛燕」を、また、中島ゼミおなじみのマカロニチップスを販売しました。

どのアトラクションも盛況で、中島ゼミ11名の学生は、昨年度から企画準備を進めてきただけに、大きな達成感と充実感を得たようです。前に踏みだす力、考え抜く力、協働して課題解決を図る力など、社会人としての成長につながる貴重な学びの経験となりました。

ゼミ代表の前山和輝さん(経営情報学科4年生)は、「ミッションウォークではクイズ内容を子供たちの目線でも楽しめるように作成するなど苦労もありましたが、今回の企画・運営を通して学んだことを社会人生活に活かしていきたいと思います」と感想を語ってくれました。

2022.08.29

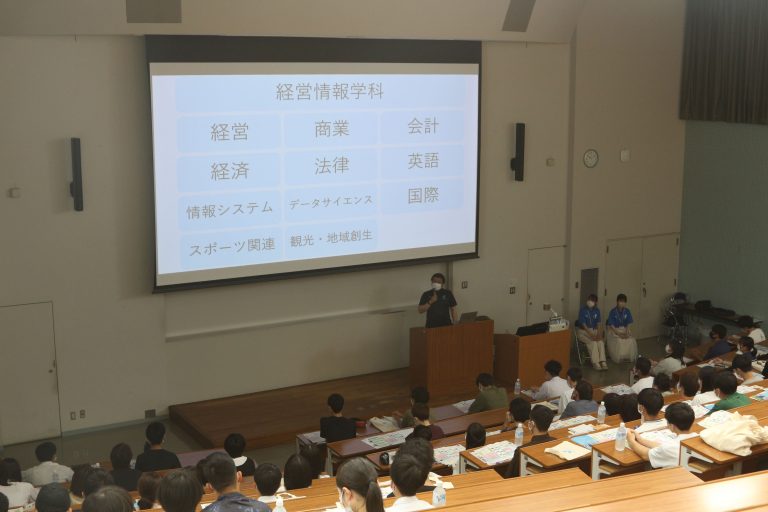

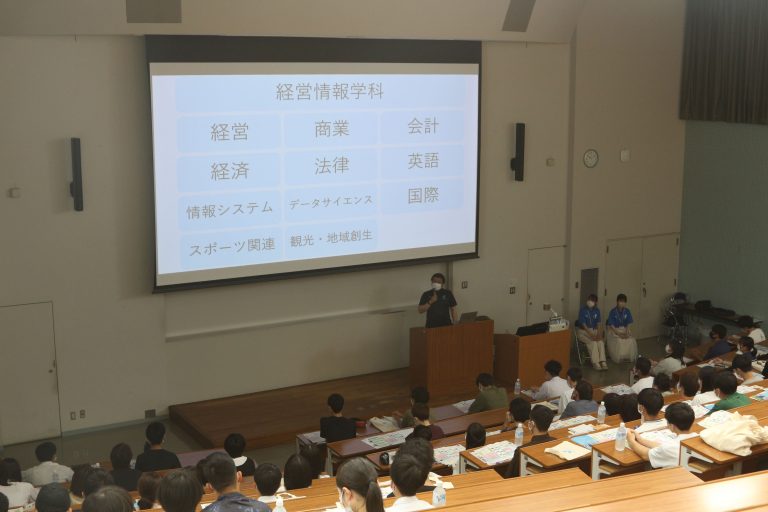

8月27日(土)オープンキャンパスが開催されました!

写真入試情報

8月27日(土)オープンキャンパスが開催されました!

8月27日(土)に開催されたオープンキャンパスでは、昨年よりも多くの方にご来学頂きました。新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じての実施で、不便もおかけいたしましたが、滞りなく開催することができました。体験講義では”スマホはあなたのことをどれくらいわかっているのか?機械と学習のはなし””や”テレビメディアのために変更となったスポーツルール事情”など新潟経営大学の学びを体験することができたかと思います。

2022.08.08

天領の里で開かれた「ストリートJazz」にスタッフとして参加しました

写真ゼミ・講義

天領の里で開かれた「ストリートJazz」にスタッフとして参加しました

今年度で4年目を迎えた出雲崎町を活性化の方策を考察する「出雲崎プロジェクト」は、8月7日に道の駅 天領の里で開かれた「ストリートJazz」にスタッフとして参加しました。この「ストリートJazz」は2011年から始まった出雲崎町の音楽イベントで町民有志のボランティアで毎年行われています。今年度は経営学実地研究の一環として、イベントと町の活性化について考察するためにスタッフとして新潟経営大学の受講生全員8人が参加し、テント張りといった準備段階から、立入禁止区域の入場者制限の管理などさまざまな運営に従事しました。大変暑い中でしたが、誰一人として体調を崩す学生はなく、朝9時から午後7時までの長丁場でしたが精力的に仕事をこなしました。今後は、イベントの問題点や来年度に向けて改善策等をまとめることになります。

2022.08.04

加茂マカロニチップスプロジェクト

写真ゼミ・講義

加茂マカロニチップスプロジェクト

新潟経営大学のゼミ活動で、加茂のPRを企図して、「国産マカロニ発祥の地」のご当地グルメ、マカロニチップスを広める活動を展開しています🎉

今回は様々な出店の際に使用するPOPの撮影風景です。

ちなみに2枚目は学生が企画した商品「ガーリックバター味」ぜひご賞味あれ🔆

今回は様々な出店の際に使用するPOPの撮影風景です。

ちなみに2枚目は学生が企画した商品「ガーリックバター味」ぜひご賞味あれ🔆

2022.07.22

学生の目線でその地域の活性策を探る経営学実地研究

写真ゼミ・講義

学生の目線でその地域の活性策を探る経営学実地研究

今年で4年目に入った出雲崎町活性化研究ですが、今年の課題の一つが町の空き地・空き家対策を掲げています。そこで、7月16日には「道の駅 越後天領の里」周辺の出雲崎町尼瀬の空き地・空き家を役場担当者の案内で、現地調査を行いました。年度末には学生目線で考えた空き地・空き家の跡地利用を提案する予定です。写真は、出雲崎町の特徴的な妻入り住宅の特徴や家の構造などについてボランティアの人から学生がレクチャーを受けているところです。